医療用「スクラブ」の歴史について

2025.01.17

医療用スクラブ(Medical Scrubs)は、医療従事者が病院や医療施設で制服として広く着用されるようになりましたが、スクラブの歴史について簡単にまとめました。

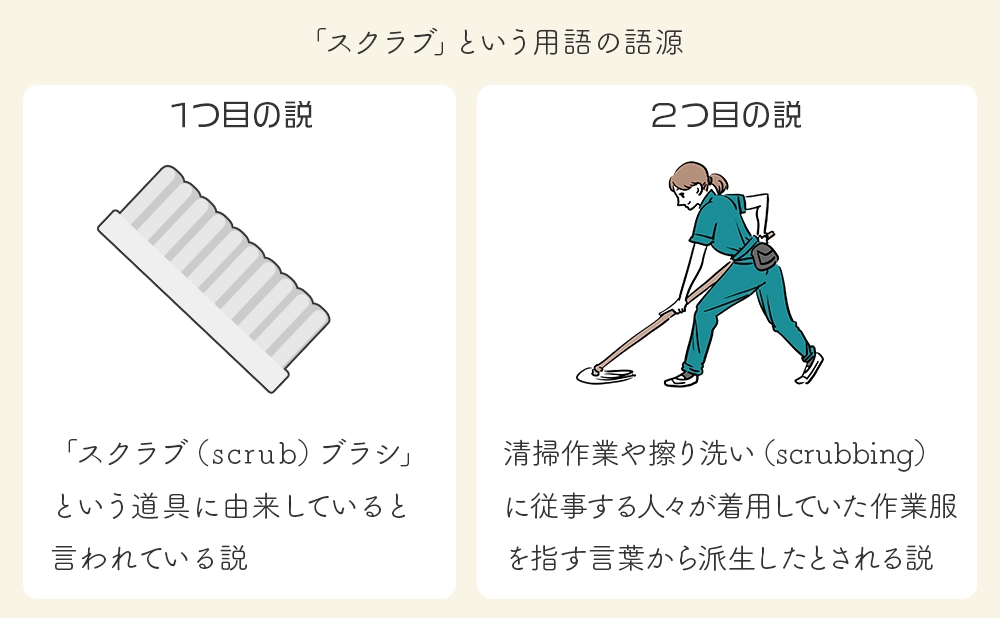

「スクラブ(scrub)」という用語の語源について

語源はいくつかの説があります。

一つ目は、スクラブは手術室や手洗い場で手を洗う際に使用する「スクラブ(scrub)ブラシ」という道具に由来していると言われている説、二つは、元々は清掃作業や擦り洗い(scrubbing)に従事する人々が着用していた作業服を指す言葉から派生したとされる説です。

上記以外にも、スクラブ(scrub)=「汚れをそぎ落とす」という意味があるので、医療処置に最低限必要な機能以外をそぎ落としたシンプルなウェアという意味から派生したという説もありますが、こちらは有力ではないようです。

いずれにしても、「スクラブ」という用語は、医療従事者が清潔さと衛生を保つために着用するウェア(ユニフォーム)のことです。

医療用スクラブの歴史について

スクラブの誕生

スクラブが初めて登場したのは20世紀前半、1930年代から1940年代にかけてで、外科手術の発展に伴い、医師や看護師は手術時に専用の衣服を着用するようになり、アメリカを中心に普及しました。

特に第二次世界大戦後、使い捨てのスクラブが開発され、これが感染症対策に大きな効果を発揮したと言われています。

初期の手術用衣服は濃い緑や青の色が主流で、これは白が手術室の照明により目に負担を軽減するため、血液が目立つのを軽減するためです。

スクラブの普及

1960年代以降、スクラブはアメリカやヨーロッパを中心に手術だけでなく、一般の医療現場でも広がりました。動きやすさや清潔さ、機能性が評価され、外科医以外の医師や看護師にも使用されるようになりました。それにともなって緑や青系のスクラブ以外のカラーも着られるようになりました。

日本における医療ユニフォーム(スクラブ)の歴史

明治時代の医療用ウェア

明治維新以降、西洋医学が導入され、ヨーロッパの影響を受け、初めて白衣が日本の医療現場にも取り入れられるようになりました。

日本でのスクラブの導入

スクラブが日本に導入されたのは、1970年代から1980年代にかけてとされています。当初は手術室での使用が中心でしたが、その後、感染対策や機能性の高さから医療全般で使用されるようになりました。

日本の医療用ユニフォームメーカーではKAZENが、医療従事者向けのユニフォーム全般を取り扱う中で、診察や救急処置用としてのスクラブとして2007年に日本で最初に展開したとされています。当初手術用のスクラブは綿100%のかつらぎ生地が使用されていたようですが、それをポリエステル100%ポプリン生地に替えて、一般医療用として発売された品番がKAZEN「133スクラブ・155パンツ」です。現在でもスクラブの定番として多くの医療従事者に着用されており、人気の医療ドラマ「コードブルー」で出演者に着用された影響で、人気となったスクラブです。これ機にスクラブ自体の認知度も一気に高まりました。

2010年くらいから、フォーク社7000SCやミズノブランドMZ-0018、ナガイレーベン社のRF-5032をはじめ、その他のメーカーからもスクラブが発売を開始し一気に医療業界に拡がりました。

医療業界でのスクラブの認知度と、医療現場でのスクラブ採用数が予想以上に急拡大したため、ワーキングウェアの自重堂社や学生服メーカーの明石SUC社など医療ユニフォーム以外のメーカーも新たなブランドでスクラグ販売に新規参入してきました。また、他のカテゴリーから参入をする上でアピールするために知名度の高い人気ブランドでスクラブを展開するメーカーもあり、「ルコック」についてはまさにその一例でスクラブとしては後発のブランドとなります。

その後もスクラブは、ストレッチ性や制菌加工、吸汗速乾性、次亜塩素酸耐性生地、などたくさんの機能が追加され進化してきました。

KAZEN133スクラブが当初発売されたとき4色展開だったものが、いまでは17色展開となり、またフォーク社のパントーン7000SCスクラブに至っては2025年で32色展開となり、スクラブのカラーバリエーションは大幅に拡大されています。

そのようなことで現在では診察時の標準的な衣服として業界に完全に浸透したと言えるでしょう。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)